来源:@深焦DeepFocus

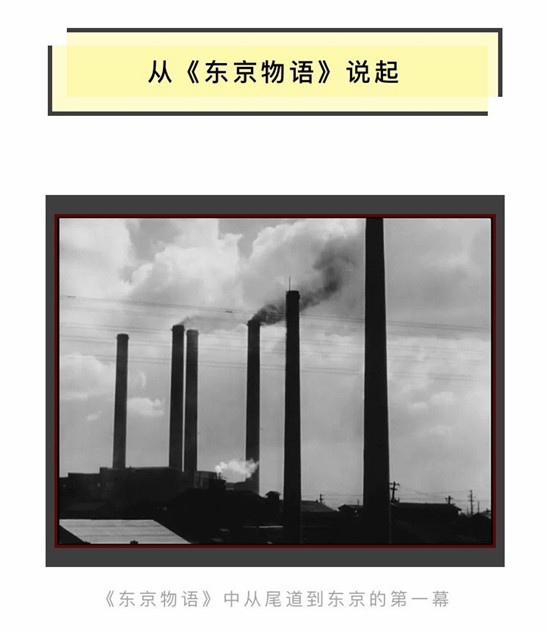

1953年,当载满外地人的列车缓缓驶入东京时,映入眼帘最震撼的景象并非东京铁塔,而是六支巨大的“妖怪烟囱”。

这也是《东京物语》开头对这座异化都市的五幅蒙太奇风景的第一幕。十年后才因严重污染而拆除的北千住火力发电所,从永井荷风时代的记述开始,就已经是近代魔幻都市——东京的地标了。

《东京物语》不只是一个人情故事,正像后世的无数东京故事也绝非只有浪漫而已。它对这座大都会中现代技术与城市发展的异化的暗示,并不亚于卓别林的《摩登时代》:在热海这样的市民阶级度假胜地埋下了传统家庭分崩离析种子的,是即将扑面而来的消费文化;而居住在北千住这样的新移民聚集区、在市郊与煤电站和大气污染为邻的,是“东京人=外地人”的矛盾统一体。

东京拒绝本质、拒绝传承、拒绝恋旧,它永远充满异色。正如EVA中 “第三新东京市”之名所示,它时刻匍匐于地底的黑暗中,在破坏中孕育着进化的形态。

哥斯拉究竟摧毁过几次东京塔?

答案是,除了在03年与其它怪兽系列的交叉乱斗中,由于攻击潜伏于此的摩斯拉而误伤了东京塔外,哥斯拉在半个多世纪以来的近30部作品中,一次都没有真正将东京塔作为自己的目标。

反倒是在07年的怀旧电影《永远的三丁目的夕阳2》中,想象中的哥斯拉才如我们长年所愿,在人们对往日时光的投射性想象中,用激光柱击毁了昭和东京的象征——东京塔。

从战后到现在,不仅东京的街道与房屋在现实与虚构中被反复地破坏与重建,东京的意象本身也经历了不断的更迭与重塑。尽管东京塔成为了今日怀旧的坐标,但这座城市的灵魂其实一直都来自海上。

相比起后世以奥特曼为代表的、以摔角运动为模板的特摄系列,在《东京物语》次年上映的初代《哥斯拉》,虽然在形象上借鉴了美国电影《原子怪兽》中具体的恐龙形象,但在视觉上却迟迟不肯露出哥斯拉的全身,而是用音效、火光、氛围等灾难场面来表现一种无形的恐怖。

究其原因在于,如果说美国版的原子恐龙是一种虚构的怪物形象,那么日本在终战后第九年借用怪兽电影的体裁,唤醒的却是战争时全城烧失的创伤性回忆。

第一次,从品川周边上岸。第二次,经芝浦、新桥到市中心的银座,经国会议事堂绕道至上野、浅草,再消逝于隅田川的河道上——哥斯拉的两次东京散步路线,与东京大空袭时美国轰炸机的循环途径如出一辙。成就《哥斯拉》的特摄大师圆谷英二,在此之前所从事的也皆为战争片的拍摄。

而且,相比美版怪兽故事的虚构性,《哥斯拉》也受到了当年美国太平洋核试验导致的对日辐射事故的直接启发,是核创伤与核威胁的象征。然而,在战后全面伏倒于美国接管的环境下,哥斯拉却并非只是凝结了反美与反核情绪的客体这么简单。正相反,哥斯拉摧毁现代都市,却从不进攻皇居、神社与寺庙,所代表的恰好是自然与野性对科技与理性的反噬。

在1979年长谷川和彦《盗日者》的高潮部分,也有这样象征性的一幕:手持自制原子弹的无政府主义偶像泽田研二与平头的硬汉刑警菅原文太在屋顶对峙,前者背后是皇居边密林环绕的日本武道馆,后者背后则是中央区林立的高楼与繁忙的公路。前者代表原始,而后者代表文明。

核爆是日本的屈辱与伤痛史,也是一小片“实在界”的显现。与哥斯拉一样,人们在虚构的恐惧中隐秘地渴望它的到来。在影片中,泽田研二玩弄警察,在日本桥的百货公司屋顶向市民洒下钞票,又在最后一幕中虚无地游荡在银座街头,等待日本毁灭的倒数计时……灾难与毁灭总是向东京的右半边袭来,要摧毁的正是环东京湾的日本政治、商业与消费中心。

东京湾岸,是空运、航运与集装箱林立的商务科技中心,是填海造成的人工土地,也是这座渔村都市的立城之本。但在深邃的水面下,永远漂浮着异化与毁灭的幽灵。1983年森田芳光《家族游戏》描绘的位于东京湾岸的晴海高层公寓中,一家人犹如中邪一般相继崩坏。而铃木光司在《午夜凶铃》里让贞子在湾岸的巨型换气塔内产子重生之后,又在《鬼水怪谈》中着力描绘了这片暗水边的诅咒。

在《机动警察剧场版2》中,出生于东京渔港的押井守,通过东京湾小岛上的犯罪者遥望陆地上的摩登都市东京。他眼中的这一片“虚假的东京”,将往日的河道与渔村都压在了身底。之后,同样伴随台场临海副都心建设所创作的富士电视台镇台之剧《跳跃大搜查线》,在十五年间详尽地想象了国家与资本主导的大型都市建设背后的各种隐秘犯罪:第二部剧场版《封锁彩虹桥》中,匿名犯罪者们自发通过尚未被登记到地图上的桥梁、通路、下水道等工程进行颠覆性的活动,启发了《预告犯》等探索异质都市空间的电影。

东京的右半边,永远挣扎于权力与破坏、过时与更新的角力之间。

如果说传统的东京下町依附的是东京湾的海港,那么东京的另一边,则属于来自广袤陆地上的外地人。

当东京大地震与战时空袭几乎将地势低洼的下町摧毁殆尽,西北侧较完好的武藏野平原吸引了大批进城人口,构成了东京战后繁荣的基础。古时驿站新宿围绕火车站发展出繁荣的消费、演艺、风俗产业,更在六十年代被确立为东京的副都心,都政府所在地。同时,大批的地下剧团、先锋影院、咖啡馆集聚在此,为上京文化人提供了言说与表达的空间。

大批的“东飘”带来了繁荣的经济发展,也酝酿了不稳定的因素。在日本“艺术剧场联盟(ATG)”于新宿创办的同年,新浪潮旗手大岛渚也从松竹退社,两者在愈演愈烈的反文化运动中走到了一起,并将目光对准了这片充满政治能量的场地。

新宿站东西口的广场,自始至终是新左翼反美斗争激化的场地。1968年的 “新宿骚乱”在同年,以记录镜头的形式被穿插进《新宿小偷日记》的后半段。片尾被左翼青年投石攻击的新宿站派出所的挂钟,在片头以新浪潮的语言被整合进电影的形式中,提出了关于镜头的即时性与全球青年运动的共时性的问题。

在其后数年中,寺山修司、唐十郎等地下剧团出身的文化人,同样通过ATG拍摄了《蔷薇的葬列》《抛掉书本上街去》等作品,与新宿街头的游击演出和地下俱乐部的派对形成共振,并启发了相米慎二、园子温等无数后来的先锋电影人。九十年代以降,崔洋一《月出何方》等一系列作品更将视角对准新宿的韩国、菲律宾、中国人等外国人。可以说,新宿集中地代表了东京先锋文化的复杂性与多元性。

八十年代与九十年代,随着地下文化的退潮与消费文化的勃兴,电影人的关注点也从新宿相继转移到原宿、涩谷等新兴时尚场所。1981年荒木经惟的《女高生伪日记》记录了原宿时兴的年轻人广场舞、贩卖美军时尚的精品店、裸体咖啡店,与情趣酒店里的写真摄影。而2001年《绿芥刑警》中一身涩谷辣妹装扮的广末凉子,则带我们在百货商场的专柜、跳舞机、游戏厅与夜都市的霓虹之间穿梭。

然而,都市夜的繁华背后,却无法不隐藏着残酷与罪恶。吸引日本各地方少女朝圣的涩谷时尚的下端,是为了奢侈品消费而进行援助交际的高中生,其残忍与真实被庵野秀明在《LOVE & POP》中用类成人电影的DV摄影手法表演出来。而东京最大的情趣旅馆聚集地——涩谷圆山町的街娼风俗,则被园子温在《恋之罪》中出色地改编。原杀人事件中遭到逮捕的,是隔壁公寓非法入境的南亚人。

出于空虚与虚荣而出卖身体的不只是九零年代涩谷街头的时尚少女。六十年代东京市郊为进城人口批量建造的大量公寓小区中的年轻少妇同样存在类似的社会现象,她们的故事被拍成了数十部以“团地妻”冠名的情色片。紧随其后的汽车普及与东京西郊的大片独栋公寓开发,在石井聪互的《逆喷射家族》中,以家庭成员相继发狂、争斗、拆墙挖洞、乃至整栋别墅完全坍塌的荒诞手法表现出来。后世的《纸之月》《所罗门的伪证》《怒》等犯罪片中,也都以意味深长的镜头俯瞰连绵不绝的别墅区,让人思考郊区生活的均质化、单调与压抑。

从《东京物语》中北千住的新移民居住区开始,东京逐渐向西生长。

从新宿的非法移民社区,到池袋林立的出租公寓,从京郊铁道沿线的住宅小区,到由公速公路摊开的独栋别墅,一代代家庭前赴后继地来到东京。

并不存在“正宗”的老东京人。正如《东京物语》讲述的其实是上京的尾道人的故事一样,所有的东京故事,其实都是外地人的故事。

东京自然也有其沉静可爱的时刻。《春天情书》中恬淡的都市夜色,或者《悠长假期》中隅田川边公寓屋顶的两瓶啤酒,几乎就让人信以为真,以为东京可以被永远冻结在时间的某一个节点上。

然而,岩井俊二的纯爱故事几乎总是发生在乡下,《东京爱情故事》中童话般的誓言,最后也只能失散在人群中。东京从不停止流动,它摧毁一切坚硬的东西。

无论是反小津还是继承小津,从园子温到是枝裕和,东京只有破碎的家庭:《纪子的餐桌》上野储物柜中的虚拟家庭,《爱的曝光》邪教大楼中的虚伪家庭,《无人知晓》中巢鸭的无监护人家庭,《小偷家族》中荒川的非血缘家庭……仿佛最能代表东京的,还是《东京物语》那冒头的六支烟囱——阴沉、压抑、绝对。

或许这便是东京,一个持续进化、持续异化的都市。

链接

|站点首页 | 联系我们 | 博客登陆

|站点首页 | 联系我们 | 博客登陆